清晨的阳光透过窗子,洒进了北京市公安局法医中心毒化实验室。

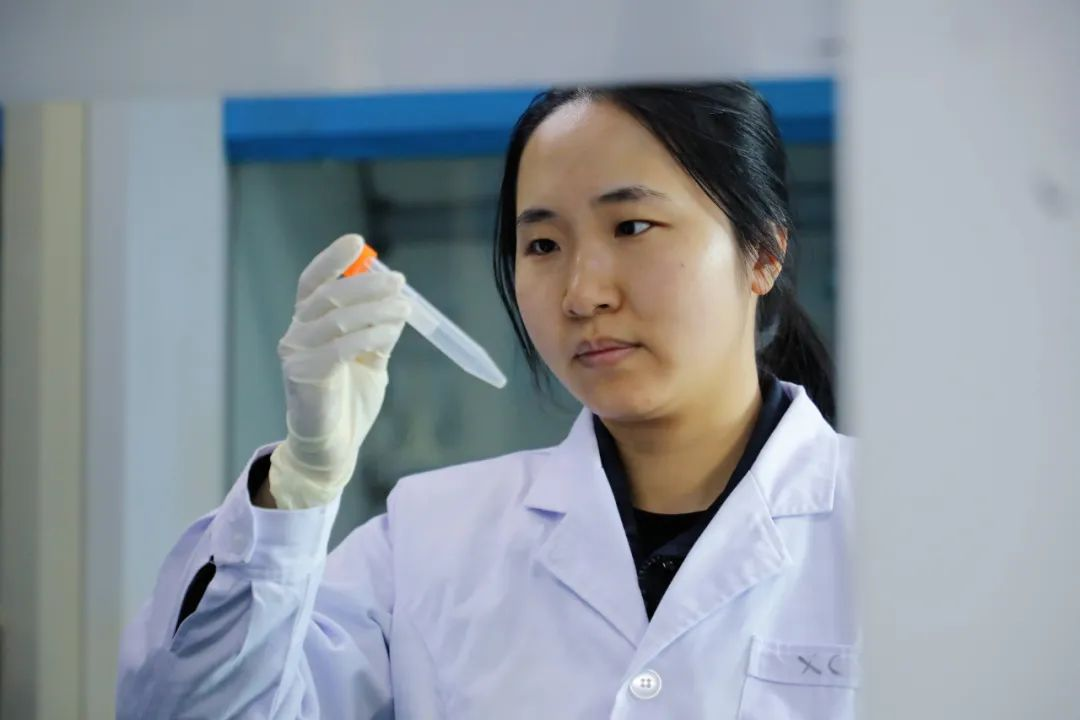

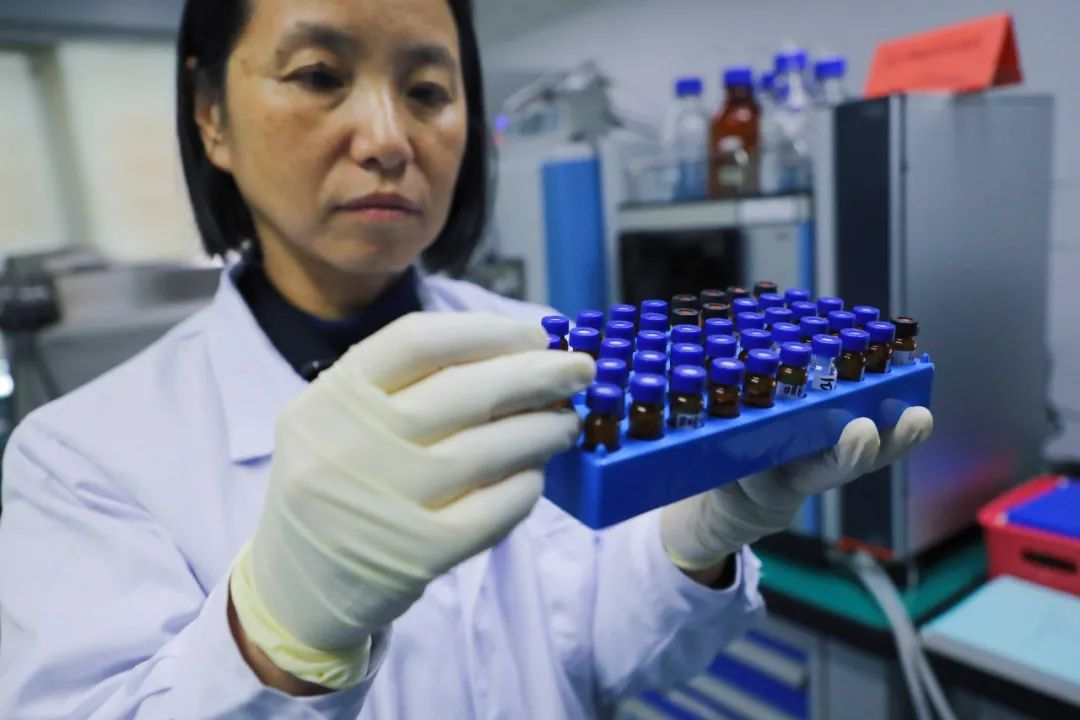

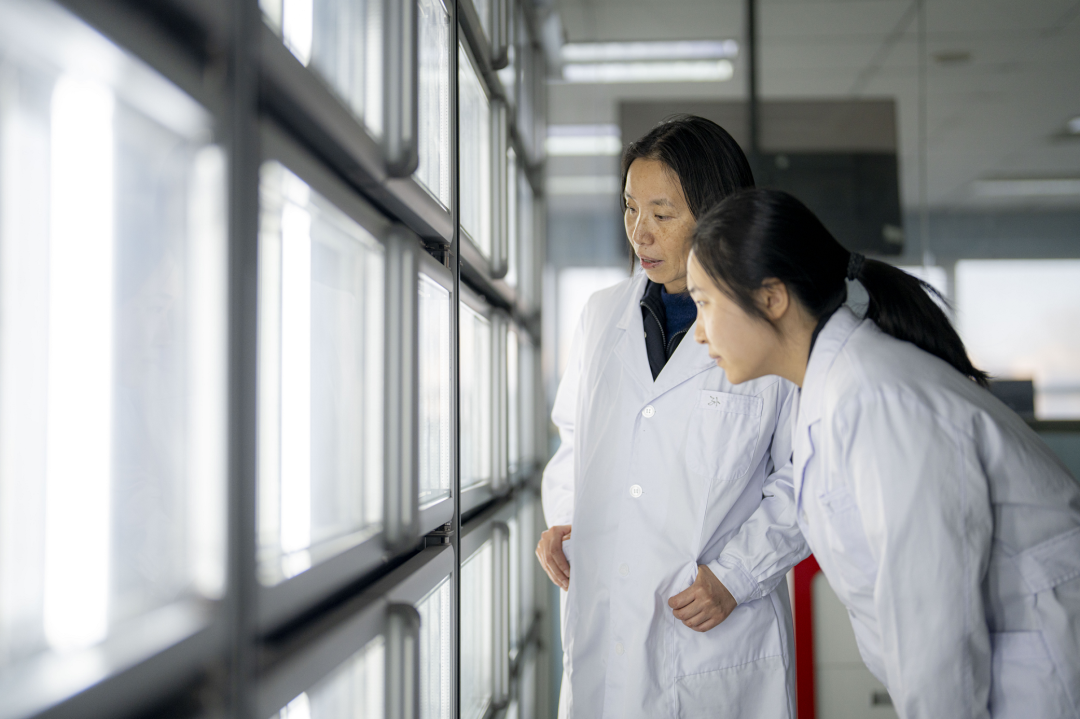

在一排排精密仪器的低鸣声中,一对白衣身影忙碌地穿梭——处理检材、操作设备、观测数据,动作娴熟而专注。经过彻夜奋战,她们终于在波形谱图上捕捉到一处异常的峰值,找到了案件的“突破口”。

基于一系列环环相扣、相互印证的实验结果,她们得出关键结论,形成一份严谨的报告,为一起疑难案件提供了坚实的证据支撑。真相,就此“一锤定音”。

这对白衣身影,就是今天故事中的主角——刑侦总队法医检验支队民警张文芳和薛晨羽,2024“北京刑侦尖兵·优秀师徒”。

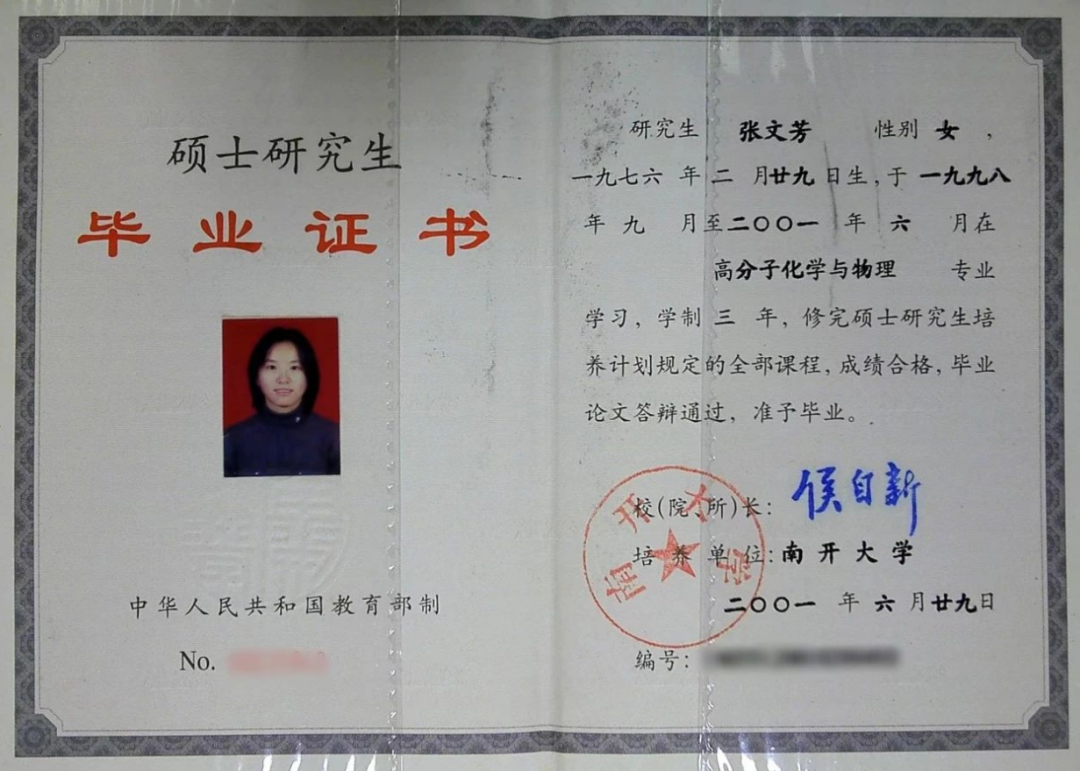

从警24年的师傅张文芳,硕士毕业于南开大学,是技术精湛的“行家里手”;从警2年的徒弟薛晨羽,博士毕业于北京大学,是奋发向前的“警营新锐”。

她们结对共进、强强联手,日复一日坚守在一尺见方的操作台前,扎进浩瀚的微观世界,在漫天的“分子繁星”中,寻找那些隐藏着真相的微小宝藏。

今天,一起走近这对“学霸”师徒,感受真实的法医工作,见证她们如何在无声的化学世界,用科学的力量捍卫公平正义。

沉淀:专注热爱,进入角色

回忆起在南开大学的校园时光,师傅张文芳的眼中闪闪发光。她说,当初单纯是因为喜欢,在高考志愿上填报了化学专业。

阶梯教室黑板前的第一排座椅、实验室中叮当作响的仪器、图书馆里高高堆叠的文献,都见证着她勤奋的学子生涯。在她看来,这些奇妙的小分子仿佛有一种魔力,吸引着她不断求索。

从本科到研究生,7年光阴转瞬即逝。毕业那年,身边的舍友各奔前程:有人进入研究所,有人投身医药领域,也有人出国深造。面对各式各样的“归宿”,张文芳却做出了一个与众不同的选择——她毅然报考了北京公安队伍。

这个决定的背后,虽然有警察父亲潜移默化的影响,但更多的,是她在这里看到了无限的可能——“我觉得这份工作很有意义、大有可为!”

初入警营,挑战接踵而至。专业的操作系统、严格的检验标准、紧急的任务要求,都让她感到压力重重。而最大的难关,莫过于药理知识的空白。

在张文芳看来,如果说学生时代的实验是“正向推导”,那么毒物检验的工作则完全是“逆向推理”。每一次检验,她都需要从一个结果出发,从上百种可能中,追溯造成这种结果的真实原因。

“举一个例子吧!”她解释道,“就比如我们常见的有机磷农药敌敌畏。如果让我化验敌敌畏,我在仪器上很容易验出来。但是在我们这个专业,办案人员送检的时候,我们并不知道是敌敌畏这类物质引起的,他们会提供一些中毒症状,比如瞳孔缩小、呕吐等,这个时候你就要懂药理,特别是毒理了,根据这些症状建立可能的检验方向,再逐一排查,直到确认无误。”

刚参加工作那几年,她几乎以单位为家。每天除了跟着师傅们学习实践,更在闲暇之余潜心研究药理,上百类功能不同的药品,分别适用于哪种情况,用哪种仪器检验,用什么方式检验,她的笔记本记了一摞又一摞。

此外,她还主动承担了科室的外文杂志翻译工作,将每一期国际医学期刊的核心内容翻译出来,供团队共同学习。这些源源不断的新知识不仅填补了她的“盲区”,也使她迅速适应了工作角色。

谈及她的师傅们,她满怀感激。“刚来时,我是这里最年轻的,师傅们对我非常照顾。从药理学知识到症状分析、从‘前处理'方法到仪器的操作与维护,他们都将自己最擅长的技能毫无保留地传授给我。”

从化学专业的高材生到毒物检验领域的民警,她一直专注在自己的热爱里,静静沉淀、积蓄能量,经历着从量变到质变的蜕变。

提纯:业精于勤,攻克万难

随着工作的深入,张文芳开始独立经手疑难案件。没多久,她就遇到了一起对她影响很深的案子。

案件中,逝者家属面对亲人的离世,哭声久久回荡、挥之不去。那天,她第一次直观感受到了法医检验工作的意义——“为生者权,为死者言”。

“我们出具的每一份报告,都牵动着一个人、甚至一个家庭的命运!”那几天,她加班加点、不眠不休,完成了案件的检验工作,最终还原了逝者的死因真相。

在法医中心的院子里,矗立着一块石碑,上面刻着两个醒目的大字——“魂安”。每次经过这里,张文芳的耳畔时常会回响起那年遥远的哭声,默默提醒着自己:永远保持科学严谨的态度、永远心怀敬畏地进行每一次检验。

在另一起案件中,由于无法确定具体是哪一种物质导致人员中毒,她和战友们需要对百余份检材逐一检验。“当时,我们几乎是把整个‘现场’都搬来了。”张文芳回忆道。

面对大量的检材和模糊的线索,张文芳经历了数次尝试依然一无所获。但是,她并没有气馁,而是将这近百份检材进一步细化,再次检验!

记不得又是多少个奋战的日夜,终于,经过仔细排查,她与战友们成功检测到了含量极低的有毒物质,为案件的定性提供了关键证据。

还有一起案件,张文芳和战友为了不遗漏任何线索,不惜到垃圾堆里来回翻找,每人提着一大袋“战利品”就回来了,随后对废弃物进行详细编号和分析。

这些常人眼中的垃圾,到了她们的手中,便成了解开真相的“钥匙”。

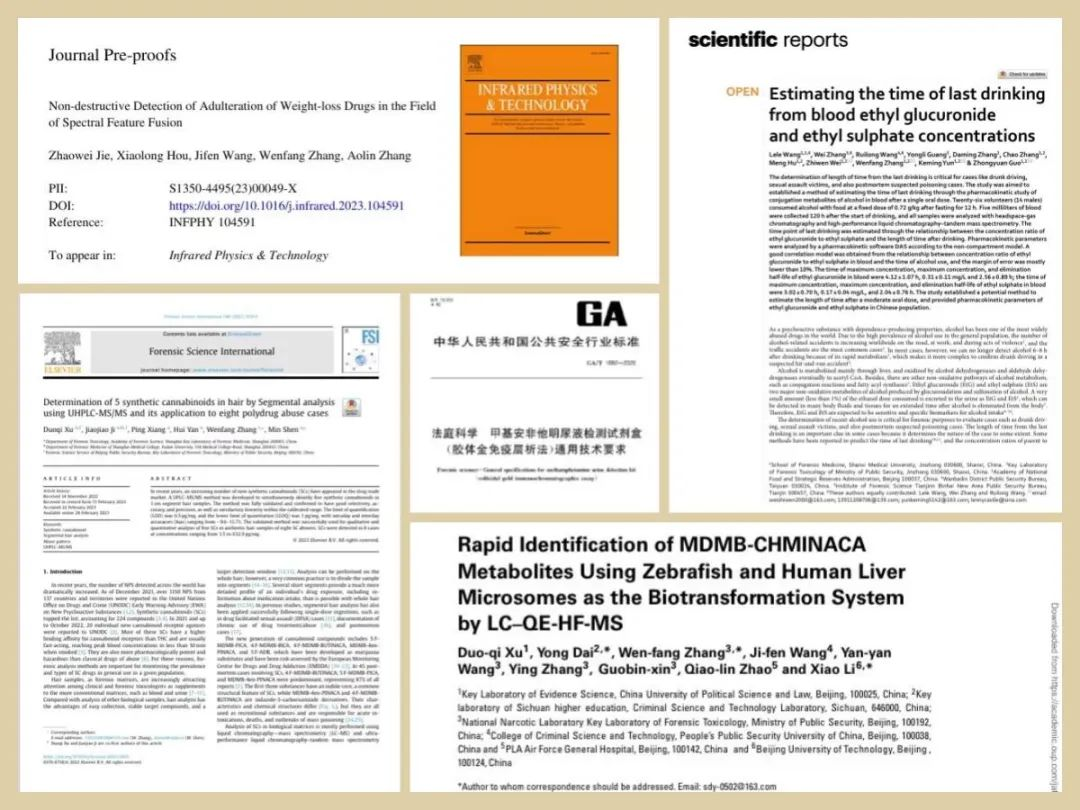

张文芳所在的毒化实验室,又名“法庭毒物分析公安部重点实验室”。作为实验室的重要一员,她不仅要在更高的平台上为公安实战提供技术支撑,还要积极带动全国本专业领域技术人员共同进步。

“因为各地的差异,有些在本省比较罕见的案例,也许到了其他省就是常见的案例了,因此,同行之间多多交流、相互‘取经’,是非常必要的。”

自参加工作以来,张文芳主持、参与了多项国家级和省部级科研课题,参与项目曾荣获公安部科学技术二等奖,发表研究论文10余篇,参与制定多项行业标准。

在实战的锤炼与学术的深耕中,张文芳20余载的从警路,如同化学实验中的“提纯”过程,不断去芜存菁,逐步成长为队里青年民警心中“博学的专家”,她的毒物检验技术精准高效,能直击命中正义的“靶心”,为案件侦破提供关键力量。

催化:师徒结缘,奇妙反应和

师傅张文芳的炽热信念一脉相承——徒弟薛晨羽在填报高考志愿时,郑重写下了“北京师范大学化学专业”,那个夏天烧杯碰撞的声音,至今仍在试管里回响。

大四那年,由于成绩优异,她被保送到北京大学直博,自此,她的学术生活从一个实验室又挪到了另一个实验室。

在北大读博的那5年,薛晨羽面对学业的压力,每天都被密集的实验和研究填满,从早上8点到晚上9点,一周至少有6天泡在实验室。

薛晨羽博士毕业那年,作为北大的高材生,许多待遇优厚的企业向她抛来橄榄枝。但是,这些看似优质的选项并不是她想要的,因而迟迟没有做决定。

一次偶然间,她看到了北京市公安局的招录公告,发现职位表中的一个岗位跟自己学历专业“完美契合”,她的内心瞬间激起涟漪,原来,在北京公安队伍中,还有这样一片可以施展自己抱负的沃土。

“学了9年化学,对这个专业感情很深,也想用所学的知识为更多人创造价值。”她相信这份“缘分”,也坚定自己的选择,毅然报考了北京公安队伍,通过层层选拔,顺利进入刑侦总队从事毒物检验工作。

为了让薛晨羽快速适应工作,按照队里的安排,张文芳成了她的“从警引路人”。尽管张文芳在工作中经历过“大场面”,但在承担起带徒弟的责任时,她却感到了一丝忐忑。“小薛是个难得的好苗子,我担心自己教不好她。”

在张文芳看来,名校的背景、专业的功底固然重要,但真正能够胜任这一岗位的关键,在于一颗实实在在的责任心。在之后的相处中,张文芳很快就打消了最初的顾虑,因为她发现,薛晨羽特别“坐得住”。

在毒化检测的岗位上,案子怎么做成为了摆在薛晨羽面前的首要问题。面对徒弟的求助,师傅张文芳给出三条“锦囊妙计”。

第一计,从书本上找答案。师傅说:“看书越多,越清楚自己知道什么、不知道什么、应该往哪个方向努力。”在师傅的指导下,薛晨羽逐步学习了常用行业标准、实验室技术规范、法医毒物学手册等资料和书籍,初步搭建起了毒化分析的基本知识框架。

第二计,从实验中获心得。师傅说:“光看书不行,咱们这一行,动手能力很重要。”师傅并没有让薛晨羽机械地按照行业标准或技术规范练习实验,而是结合薛晨羽已有的专业基础,让她自己设计实验对比几种方法的优劣。经过方案设计、对比实验和数据分析,薛晨羽的实战检验技能自然而然地根植于心。

第三计,在实践中出真知。师傅说:“每个案子都是一次考验。”在岗前培训期间,徒弟都会在师傅的指导下开展工作,从案件受理、检材处理、仪器分析到报告出具,薛晨羽参与到做案子的每一个环节中。

有时师傅还会和徒弟对同一份检材平行操作,最后对结果进行比对。刚开始薛晨羽总会出现漏检或误检的情况,感到十分灰心,师傅总是给出鼓励,带着徒弟对实验细节开展复盘。

渐渐地,薛晨羽的失误率越来越低,检验结果和师傅的一致率越来越高,专业技能扎实了,信心也更充足了。

关于带徒弟这件事,张文芳总是回想起以前师傅们的教导,秉持“授人以鱼不如授人以渔”的理念,“我们在案子中遇到自己未知的事情是很常见的,要学会自己寻找解决方法。”

相同的热爱、奇妙的缘分,将这对师徒紧密地联结在一起,迸发出独特的“化学反应”,不断催化出工作中的新能量。

平衡:教学相长,并肩而行

在薛晨羽的心里,师傅张文芳是博学的专家、是严格的老师,更是并肩前行的战友。

在一次夜间值班中,一个紧急的案子需要连夜处理,快速上报结果。薛晨羽检测出了一种不常见的有毒物质,对自己的检验结果没有信心,只能求助师傅。

即使是深夜,师傅还是第一时间接起了徒弟的电话,指导徒弟开展复核,帮助分析检验结果,最终确认检验结果无误,圆满地完成了这项任务。

师傅的倾囊相授给了薛晨羽莫大的勇气和底气,遇到困难不用怕,师傅是她坚强的后盾。

师傅教会徒弟的,远不止业务知识。

工作中,薛晨羽常常接到如菜苗被打药、田埂被撒“盐”这一类的“小案”。当薛晨羽为这些案件的“性价比”感到困惑时,师傅却始终以严谨认真的态度对待每一起案件——从不轻视、从不急躁、从不抱怨。

面对这样的“小案”,师傅有着更深层的理解。“这些看似琐碎的案件,送到我们这里检验的比例并不低。派出所的战友们希望将矛盾纠纷化解在萌芽状态,我们也应当全力支持。现在出门走在大街上,看到北京的治安状况很好,大家一团和气,我觉得每一个人的付出都是有必要的。”

记得有一天,薛晨羽向师傅请教如何区分两种结构相似的物质,师傅拿着图谱指给她看,“这两种物质就像‘哥儿俩’,一级质谱图是一样的,但是它俩一个胳膊粗、一个胳膊细,而二级质谱图就相当于把它俩的胳膊都卸下来了,就可以区分开了,是不是很有趣?”

有趣,这是一个徒弟万万没有想到的形容词,那一刻她也突然理解了为什么师傅会对一个普通的案件反复检测,会对每个检验结论“吹毛求疵”,会对检测方法无休止地改进。

在师傅身上,她感受到了一种纯粹的境界,一种匠心的精神。

在师傅潜移默化影响徒弟的同时,徒弟身上的闪光点也在悄然改变着师傅。面对新的难题,徒弟总能迅速查阅相关文献,提出解决方案;遇到新的设备,徒弟可以快速掌握操作要领,熟练运用;而面对新想法,徒弟更是能自主探索,勇于突破固有模式。

在徒弟的身上,张文芳看到了新一代青年民警的活力与潜力。“我们这个专业,一半靠经验、一半靠学习。随着社会发展,检验技术会迭代升级、仪器设备会更新换代,可能再过几年,面对某些新兴的事物,就轮到她教我了。”

相处久了,师徒二人仿佛达到了化学反应中的平衡状态,既和谐平静,又蕴含持续双向的能量传递,不断推动他们在从警的前进道路上加速、创新、突破。

深夜,实验室的灯光长明,那对白衣身影依然坚守在岗位上,在肉眼看不到的微观世界里,默默捍卫着公平与正义。

全部评论