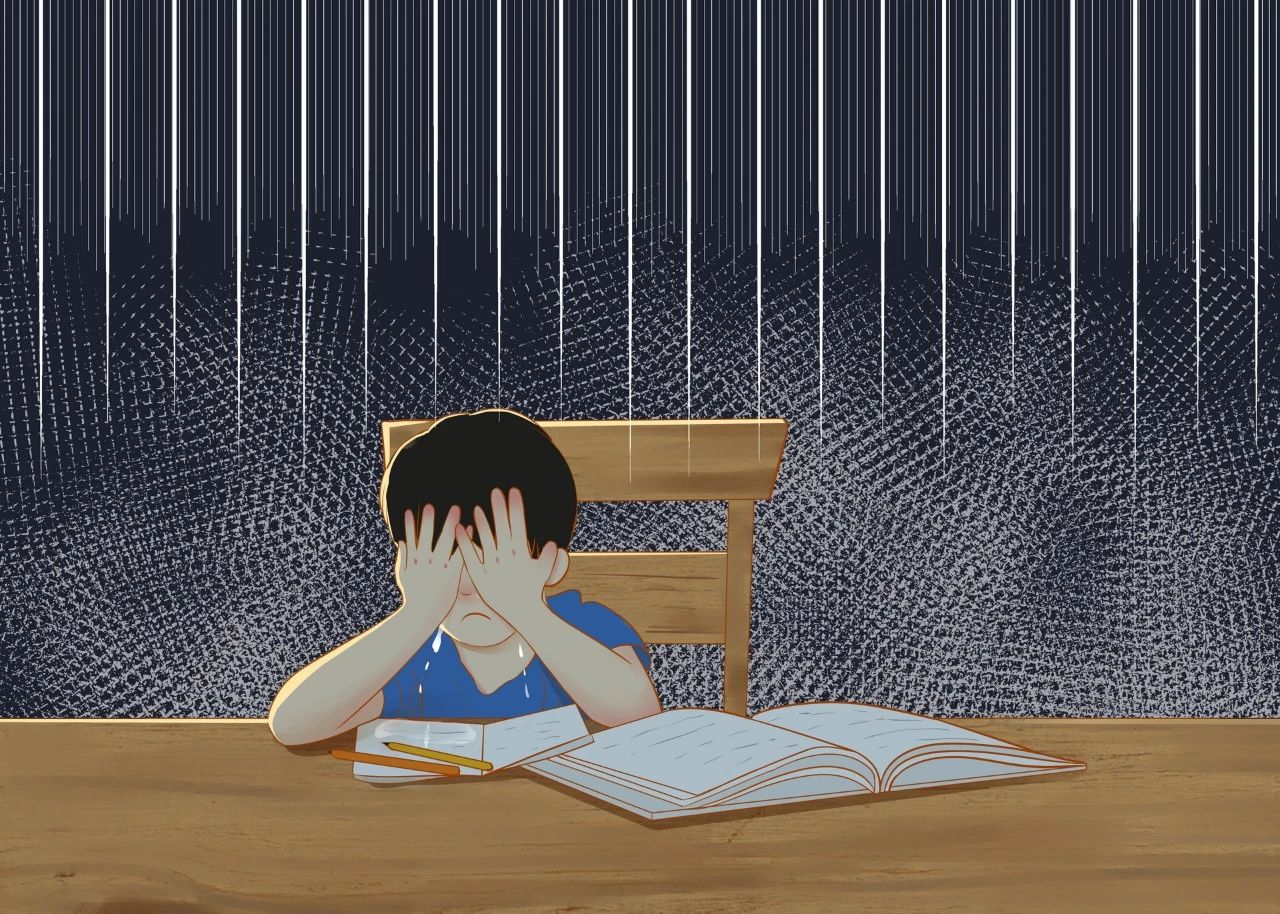

看似完美的宽松教育背后,可能隐藏着令人意想不到的伤害……

“你上不上大学都可以,只要健康快乐就好。”在上海某重点高中任教的张老师这样对儿子说。她和丈夫都是985高校毕业,却对孩子的学业“零要求”。结果,本应轻松快乐的儿子却越来越沉默,甚至出现了轻度抑郁症状。

当“宽松教育”结出苦果:孩子为什么不快乐?

01.目标感的缺失

心理学研究表明,青少年时期是建立自我认同和目标感的关键阶段。当父母说“你做什么都可以”时,孩子感受到的往往不是自由,而是方向感的缺失。他们内心会产生疑问:“如果父母对我没有任何期待,是不是因为我不够好?”

02.社会比较的压力

高知家庭的孩子身处特殊环境。父母可能是大学教授、科研专家,家庭聚会中叔叔阿姨都是各行各业的精英。孩子潜意识中会将自己与父母的社会成就进行比较,即使父母从未施加压力。这种无形的对比会让孩子产生“我不够好”的自我认知。

03.情感需求的忽视

当父母只强调“快乐就好”却忽视日常情感交流,孩子感受到的是一种更深层次的忽视。一项《中国少年儿童快乐成长指数》调查显示, 97%的妈妈认为孩子是快乐的,而实际上很多孩子的内心需求并未被真正看见。

放任教育的心理陷阱:当“宽松”变成伤害

01.虚假的“无条件接纳”

父母常以为自己在实践“无条件接纳”,但研究发现,许多这样的家庭存在微妙的成就期待。一位心理专家指出,允许型教养方式实际上与大学生更大的学业压力、更差的幸福感相关。孩子能敏锐感知到父母隐藏在“无所谓”态度下的真实期待。

02.成就压力的转移

高知父母在职场中习惯了卓越标准,即使言语上降低要求,他们的行为模式、生活态度仍无形中传递着高标准。一位高知家庭的孩子坦言:“我爸爸说考多少分都没关系,但当他看到朋友孩子被名校录取时,那种羡慕的眼神让我窒息。”

03.情感联结的断裂

“血≠亲”的心理学观点指出,亲子关系的纽带不是靠血缘自动建立的,而是通过日常琐碎的陪伴和情感支持形成的。许多高知父母忙于事业,用“宽松政策”来补偿自己陪伴时间的不足,却忽视了孩子需要的是深度情感联结而非表面上的放任自由。

找到平衡点:高知父母的正确打开方式

01.平衡自由与引导

心理学家建议,父母应该做“脚手架式家长”——既不是全权掌控,也不是完全放任,而是提供适度支持,在孩子需要时给予帮助,随着孩子能力增长逐步撤去支持。

02.创造价值感

让孩子参与家务、社区服务等有意义的活动。当孩子能够关心他人、承担家务,他们的自我价值感和快乐感会显著提升。

03.建立深度情感联结

真正的支持不是一句“快乐就好”,而是每天15分钟的高质量陪伴——放下手机,专注倾听孩子的喜怒哀乐。心理专家强调,当孩子遇到烦恼时,父母应该是第一倾诉对象,而非最后的选择。

高知父母可以这样调整

1.明确表达合理期待:可以说“我们相信你能找到适合自己的道路,需要帮助时我们都在”,而不是“做什么都无所谓”。

2.分享失败经历:父母应坦诚分享自己求学和工作中的挫折经历,让孩子明白成功不是唯一标准。心理韧性的培养比成就本身更重要。

3.培养成长型思维:赞扬努力而非天赋,强调学习过程而非结果。让孩子明白能力是可以通过努力提升的。

4.创造无压力沟通环境:每天固定时间与孩子聊天,不评判、不说教,专注倾听。可以问“今天有什么有趣的事吗?”而非“今天学了什么?”

5.帮助孩子找到热情所在:当孩子沉浸在自己真正热爱的事物中时,真正的快乐会自然产生。

全部评论